La época violenta: una narración extraordinaria

/Hace unos días nos dejó el gran Oriol Llopis. Nosotros queremos recordarlo leyendo una pieza magistral publicada en su día en Star y que rescatamos hace tiempo. Quemainfiernos, Señores de la Noche, Cuervos. Bandas, alianzas y Barcelona convertida en una jungla

Cuando tenía quince años, yo estaba muy metido en el trip de las bandas callejeras. Cada barrio solía tener una banda, y cuando mis padres se mudaron de barrio, tuve que demostrar a la banda que allí mandaba que yo, yo valía. Y lo tuve que demostrar no una vez, sino muchas veces, antes de ser aceptado. Yo era un chaval nuevo, al que se podía ignorar, hostiar o ridiculizar sin problemas. Por eso, para empezar tuve que encararme con los que luego serían la banda de la que formaría parte. Y el modo de hacerlo era no ignorar ni una sola provocación, responder a cualquier burla del modo más violento posible. No se trataba de ganar o perder, se trataba de plantar cara siempre. Y a base de dar y recibir —mucho— logré ser respetado; un poco más tarde ya éramos amigos y por fin, un día me propusieron entrar a formar parte de la banda. Los barrios circundantes tenían unas bandas realmente duras: Los Quemainfiernos, Los Cuervos... Pero el mejor de todos los gangs, para mí, eran Los Señores de la Noche. Yo pertenecía a los Niños de la Noche, que era como el club de fans adolescente de los Señores. Ellos eran un poco nuestros protectores, nos daban consejos sobre cómo currar mejor al adversario, los trucos que se deben emplear cuando tú no llevas cuchillos y el cabrón que tienes delante sí.

«Recuerdo mi primera pelea contra una banda enemiga, los Reyes de la Avenida. Nunca hubiese creído que chicos de quince, dieciséis años, pudiesen luchar con tanto odio, con tanto fanatismo. Y terminó muy mal»

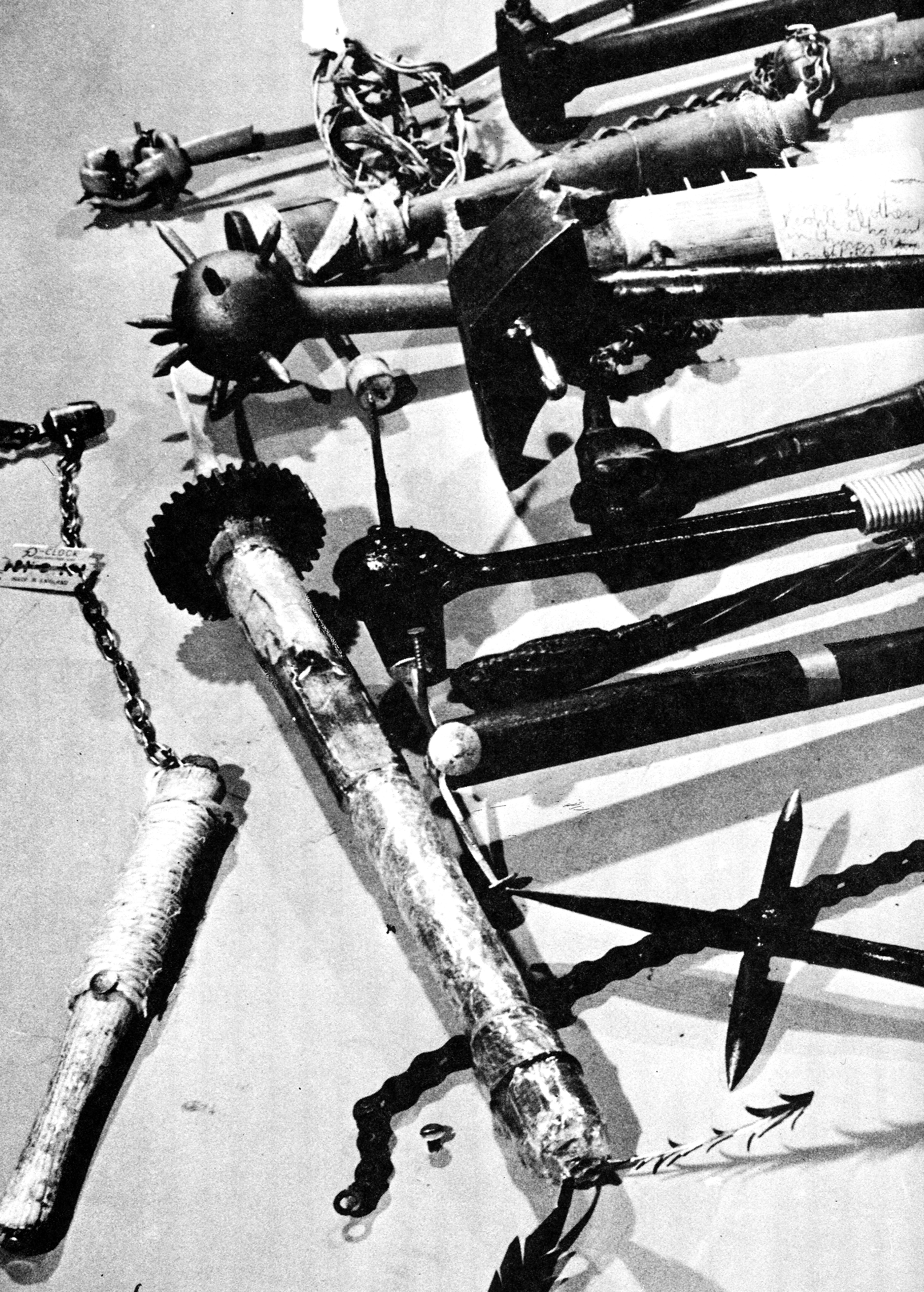

Los Señores de la noche eran nuestros ídolos y todos aspirábamos a que, cuando fuésemos mayores, nos admitieran en su banda. A veces nos regalaban las sobras de sus botines, arrancados a las bandas rivales: anillos de hierro, navajas, etc., se repartían, lógicamente, según la antigüedad del miembro de nuestro grupo. Y un año después de ingresar en los Niños de la Noche, recibí, por fin, mi primer regalo por parte de los Señores. Era una navaja, no un cuchillo, una verdadera navaja de afeitar automática, de las que utilizan los barberos. Llevaba aplicado un extraño dispositivo, un muelle y una palanca que permitían al trasto abrirse por sí mismo, con una velocidad terrorífica.

Robin, el jefe de los Señores, se la había arrebatado personalmente a un Quemainfiernos. Y me la regaló. Él sentía una cierta debilidad hacia mí, porque le gustaban Los Rolling Stones y siempre decía que yo me parecía a un rolinestone...

«Aprender a utilizarla bien, media cerilla», me dijo acompañando la frase con un afectuoso puñetazo en el estómago. Me dejó sin respiración durante un par de minutos, pero no me importó nada. El jefe de los Señores de la Noche me había tomado bajo su tutela, lo intuía.

Me costó mucho aprender a utilizar aquella navaja, el peso del mango y el de la hoja estaban muy desproporcionados, y tuve que tomar una conciencia precisa, extremadamente precisa, para poder hacer algunos trucos con el arma. Y por fin, un día que los Señores de la Noche vinieron a nuestro local, esperé a que Robin fijase su mirada en mí interrogativamente. Y yo, como quien no quiere la cosa, me saqué la navaja del bolsillo, la lancé al aire y, cuando caía, hice que el dorso de mi mano encontrase la palanca. La navaja se abrió, saltó de mi mano izquierda a la derecha y allí se quedó, girando como un molino de viento atiborrado de anfetas. Y Robin sonrió. Y yo fui el tío más feliz del mundo.

«Nunca hubiese creído que chicos de quince, dieciséis años, pudiesen luchar con tanto odio, con tanto fanatismo. Y terminó muy mal»

Pero una cosa era vacilar con el instrumento y otra, muy diferente, era usarlo en caso de necesidad. Recuerdo mi primera pelea contra una banda enemiga, los Reyes de la Avenida. Nunca hubiese creído que chicos de quince, dieciséis años, pudiesen luchar con tanto odio, con tanto fanatismo. Y terminó muy mal. No porque perdiésemos, al contrario, les dimos una buena paliza. Pero fue horrible. Todo empezó con una incursión de los Reyes en nuestro territorio, donde pintaron en las paredes «Loli se la chupa a los Reyes». Loli era la hermana de Alfredo, uno de los nuestros, un Niño de la Noche. Y el asunto de la dignidad de nuestras novias, hermanas o primas era algo sagrado, intocable.

Los Reyes habían insultado a la hermana de un Niño de la Noche, y eso era lo mismo que declarar la guerra sin cuartel... Una tarde fuimos a la Avenida de Yáñez, la zona de los Reyes.

La Avenida de Yánez ya no existe. Pero hubo un tiempo en que los camiones aparcaban allí, paralelamente unos a otros, ofreciendo unas condiciones inmejorables para los ajustes de cuentas. Sin embargo, no todos eran ventajas. Los Reyes conocían su territorio al dedillo, y frecuentemente utilizaban los camiones para despistar, como laberintos. Podías estar persiguiendo a un Rey, dando vueltas alrededor de un camión y, de repente, te saltaba por la espalda, desde otro camión, e incluso, desde el interior de este, pues solían forzar las cerraduras para esconderse dentro. Esa era su táctica y nosotros la conocíamos, pero no por eso dejaban de ser imprevisibles en su forma de atacar.

Además, ellos eran conscientes del insulto que nos habían escupido, con toda seguridad se habrían preparado adecuadamente. Fijo que nos estarían esperando.

Estuvimos haciendo planes, intentando diferentes estrategias, pero Alfredo terminó demasiado nervioso, dijo que se bastaba solo y, dando un portazo, se dirigió al encuentro de los Reyes.

Desde luego, todos nos lanzamos detrás suyo, y no para detenerlo precisamente. No había planes, O. K. Pero los Reyes se iban a acordar de aquella tarde. Eran una docena, más o menos. Y sí, nos estaban esperando. Alfredo les preguntó quien había hecho la pintada; un Rey se adelantó diciendo que había sido él, y que además lo seguiría haciendo porque era verdad. Entonces comenzó el follón; un follón del que me acordaré siempre. La pelea se hizo general, pero nadie ponía mucho entusiasmo: todos mirábamos en realidad cómo iban las cosas entre Alfredo y aquel mamón de los Reyes. Se estaban atizando de lo lindo, pero en un momento en que se distanciaron ligeramente, el Rey que peleaba con Alfredo se sacó una pistola y disparó. El eco del disparo retumbó entre los pasillos que formaban los camiones de un modo que, de verdad, hubiese hecho saltar en pedazos los nervios del más tranquilo. La bala se incrustó en el radiador de un gigantesco Pegaso. El Rey había fallado el tiro y Alfredo, pasando del blanco al rojo en su cara, se lanzó sobre él con un cuchillo de cocina enorme en la mano.

«Las peleas entre bandas rivales, en aquella época, eran verdaderamente duras. Y estallaban por los motivos más insignificantes, aunque para nosotros era cuestión de honor»

Desde entonces, cada vez que oigo a alguien pronunciar la descripción «abrir en canal», se me pone la carne de gallina. Porque yo sé lo que significa; he visto como un ser humano se lo hacía a otro ser humano. Alfredo hundió el cuchillo en el estómago de aquel Rey, y con las dos manos lo hizo subir hasta el esternón. Al llegar ahí, sacó el cuchillo y lo fue hundiendo repetidas veces en el cuerpo de algo que ya estaba muerto. Nadie habló, nadie dijo nada, ningún Rey se lanzó sobre Alfredo. Había algo de grotesco en aquella escena. Yo tenía quince años, ya lo he dicho antes, y nunca había visto algo así. El Rey yacía en el suelo con el estómago y los intestinos desbordándose por el monstruoso tajo y Alfredo estaba ante él, de pie, como un loco, incitándole a que se levantase. Recuerdo que miré el cuchillo y ví pedacitos de venas y carne adheridos en la hoja. En el suelo había más sangre de la que he vuelto a ver reunida en toda mi vida. Alguien gritó y esto fue como la señal de partida para todos, tanto Reyes como Niños. Empezamos a correr todos como locos, a excepción de Alfredo, que siguió quieto, ante el cadáver desfigurado, dándole pequeñas patadas, haciéndolo rodar hasta que llegó al centro de la avenida. Allí fue donde lo detuvo la policía y nunca más volvimos a verle. Unos meses más tarde, nos enteramos por su madre —una vieja borracha que hablaba más consigo misma que con los demás— que Alfredo había sido juzgado por un tribunal de menores, condenándole a ser recluido en un reformatorio durante cinco años. Y eso gracias a que su abogado pudo alegar defensa propia o algo así.

Pero yo regresé a casa mareado, enfermo. Recordándolo, aún siento horror. Y yo estaba metido en aquello; aún me metí más profundamente cuando mi chica resultó ser Pamela, la hermana pequeña del jefe de los Señores de la Noche, el que me había regalado la navaja, Robin. Esto me puso en una situación realmente incómoda. Si mi amiga era la hermana de Robin, eso únicamente significaba una cosa: que yo debía hacerme «digno» de la confianza que Robin depositaba en mí, y el modo de demostrarlo era estando arriba de todo en una determinada escala de valores; una escala de valores que se medía a navajazos. A partir de ese momento, si no quería perder a Pam (y no quería perderla por nada del mundo), debería pelear siempre delante de los otros, nunca en segunda fila.

En cierto modo, era la misma Pam la que me impulsaba sobradamente para las peleas a cuchillo, con barras de hierro, con cadenas o con pistolas caseras. Pensaba en cómo reaccionaría yo si algún día descubría en una pared alguna inscripción, una frase parecida a la que los Reyes dedicaron a Loli, pero con el nombre de Pam en su lugar. Y en esos momentos era cuando más profundamente comprendía cómo y porqué actuó Alfredo de aquel modo.

Las peleas entre bandas rivales, en aquella época, eran verdaderamente duras. Y estallaban por los motivos más insignificantes, aunque para nosotros era cuestión de honor. Si alguno de los nuestros oía por casualidad a una banda de otro barrio hablar mal de nosotros, o algún rival se mostraba irrespetuoso con nuestras niñas o hermanas, esto era suficiente para iniciar una pelea o un duelo, según las circunstancias. Los Niños de la Noche llegamos a ser tan famosos por varias razones. Éramos unos de los gangs más susceptibles, es decir, más irritables y, por lo tanto, más dispuestos a iniciar bronca, por insignificante que fuese el detalle supuestamente ofensivo. Además, no éramos la típica banda de cazadoras de cuero negro, tejanos y cabello grasiento. Al contrario, íbamos trajeados tan impecablemente como nos era posible, e incluso una temporada nos dio por llevar sombrero y paraguas, aunque hiciese un sol de mil demonios. Nos habíamos obsesionado con la estética de los gentlemen, aunque por otra parte, el paraguas no lo utilizábamos únicamente para resguardarnos de la lluvia. Habíamos comprobado lo muy útil que podía ser en las peleas, especialmente si la punta estaba bien afilada. Tal vez te preguntes cómo abandoné a los Niños de la Noche, porqué lo hice, cuáles fueron las causas. Fue debido a una noche en que el Desengaño hizo su aparición en toda su majestuosidad.

Me había acercado peligrosamente —y además eran las doce de la noche, un mal momento para pasearse por allí— al barrio de la Avenida Yáñez, pero no me quedaba otro remedio. Tenía que ir a por huevos a una tienda de objetos artísticos, que caía justo en medio del territorio de los Reyes de la Avenida. Había quedado con el aprendiz para hablar con él de negocios, acerca de unos trapicheos que se llevaba el chaval conmigo. Era el contacto que compraba los objetos que los Niños robábamos de casas o del interior de automóviles. Y yo iba a verlo porque había un buen asunto en perspectiva. Se había muerto una vieja que vivía sola el día anterior y su piso comunicaba, prácticamente, con el de la familia de Lira, uno de los Niños. Habíamos pensado que podíamos vaciar el piso de la vieja tranquilamente, y ahora yo iba a hablar con el contacto de la tienda; habíamos hecho una incursión de exploración en el piso de marras y habíamos tomado nota de todo lo que había. Y ahí estaba yo, llevando la dichosa lista por el reinado de los de la Avenida para que el tipo de la tienda hiciese una oferta en dinero. Según lo que nos pagase, haríamos el trabajo o no.

No llegamos nunca a hacer aquel trabajo. En realidad, yo no llegué siquiera hasta la tienda donde me esperaba el contacto.

Cuando llegaba a la zona de los camiones, comprendí que por huevos algún Rey estaría por allí, y aún comprendí más claramente que yo podía salir muy mal parado de aquella zona. Me detuve un momento y desenrollé de mi cintura la cadena. Era una cadena de moto realmente hermosa, plateada, cromada con el mismo estilo y el mismo cuidado que el parachoques de un Buick. Sí, era una cadena muy bella. Me la había regalado Pamela hacía escasamente una semana. Cogí la cadena, le dí dos vueltas alrededor de mi muñeca y dejé que el resto colgara, atento, paralelo a mi cuerpo. Si se me ponía por delante algún Rey, le podría marcar el careto de mala manera con aquel trasto que llevaba.

Pero el Rey no me vino por delante. De repente, un cable de acero rodeó mi cuello, del mismo modo que un camaleón atrapa a una mosca. Pero aquel maldito cable apretaba mucho más que la lengua de un camaleón. Sentí cómo las venas de mis sienes se hinchaban. Parecía como si estuvieran intentando salir por la boca. Entonces caí al suelo, medio ahogado y agitando aquella cadena que no me había servido de nada. Recibí la primera patada en el muslo y enseguida noté, por encima del dolor, algo tibio y pegajoso que empapaba mis pantalones y mi carne. Mi primer gesto fue taparme instintivamente la cara, encogerme todo el cuerpo, ocultar el rostro entre las manos. En un segundo, había comprendido que aquel hijo de perra llevaba hojas de afeitar que sobresalían, poco pero lo suficiente, de la punta de sus botas. Y estas me patearon, me acuchillaron y rasgaron mi cuerpo casi por todas partes. Cada patada era un pequeño mordisco diabólico, profundo, insoportable.

Entonces apareció, inesperadamente, el guarda de seguridad. En circunstancias normales, el Rey le habría dado lo suyo también y luego habría continuado conmigo. Porque el sereno del barrio Yañez era un pobre viejo al que estaban a punto de jubilar, al que los Reyes asustaban siempre que se aburrían. Y él se largaba al otro extremo del barrio cada vez que olía una pelea porque, seguramente, quería disfrutar de su pensión de vejez tranquilo y, por encima de todo, VIVO.

«Todo aquello me daba asco. Siempre hostiando, siempre defendiendo el nombre de la banda, de nuestras novias y, al final, se metían en la cama con nuestros enemigos»

Pero cuando el Rey se dirigió hacia él, se quedó clavado. Igual que si le hubiesen atizado un martillazo en el coco y sus pies se hubieran hundido en el suelo. Aquel no era el viejo guarda que todos conocían. Era el nuevo. Al viejo ya lo habían reemplazado. Y el nuevo medía casi dos metros; se había sacado la porra y la pistola y apuntaba, con una seguridad burlona, directamente a la frente del Rey.

«Bueno hijito, te vas a estar quieto ¿no?». Le preguntó el tipo, con una calma enervante. El rey tragó saliva y no movió ni un solo músculo. Ahogando un gemido, hice rodar mi cuerpo hasta quedar protegido por la enorme mole de un Leyland. A mí no me había visto y no pensaba dejar que aquel borde me detuviera a mí, encima de todo lo que ya había recibido. El vigilante sospechaba que allí había habido una pelea, pero creyó que el contrincante del Rey ya se había largado, por lo que no buscó mucho. Oí sus pasos alejarse, haciendo contraste los suyos, seguros, con el tambaleo vacilante del Rey. Luego me di cuenta de que el Rey fingía, porque antes de que diesen diez pasos escuché un quejido y el ruido de un cuerpo al caer.

Cuando, diez minutos más tarde, logré sostenerme con mis propias piernas, fui hacia donde había oído el último ruido. Encontré al sereno tumbado en el suelo; me acerqué más y vi que en su nuca había una enorme mancha negra. Era sangre coagulada. No me quedé para enterarme si aún estaba vivo. Pero estaba casi convencido de que el Rey lo había desnucado con algo, tal vez con su propia porra. Crucé la calle como pude y me refugié en un portal... Mi aspecto era repulsivo. En los pantalones se veían rayas rojas por todas partes, como si fuese el estampado de la tela. Pero no era eso, eran las heridas que me habían causado las botas del Rey.

Ir a la cita con el contacto de la tienda era ya imposible. No llegaría nunca. Decidí ir a la buhardilla donde vivía Pam. Estaba cerca, vivía no muy lejos y seguro que tenía algodón, agua oxigenada o alcohol; algo que me aliviase un poco. Empecé a andar. Las piernas me dolían que daba gusto. A cada paso que daba, era como si mil agujas penetraran en mis muslos hasta el hueso. Y además, eran unas agujas que hacían que me ardiera la carne.

Cuando llegué a casa de Pamela, me daba la impresión de que iba a desmayarme en cualquier momento. Llamé a su puerta. Los minutos, o segundos que tardó en abrirme me parecieron siglos. Llevaba una raída bata china, de un color verde descolorido y tristón. Parecía dudar, indecisa entre dejarme pasar o no. Pero yo me sentía enfermo como un perro atropellado y la aparté del marco de la puerta con un empujón. Me derrumbé en un sillón que había conocido tiempos mejores y ya iba a iniciar el relato de mi desventurado encuentro cuando observé a Pam. No se comportaba del modo que yo esperaba. Se paseaba a lo largo y ancho de la pequeña habitación, frotándose las muñecas nerviosamente.

«Es mejor que te vayas», me dijo roncamente. Yo no podía comprender porqué hablaba así. Era mi chica... Y entonces, mientras paseaba la mirada por la habitación, sin saber qué hacer, lo vi. O mejor dicho «las» vi. Dos botas negras puntiagudas, llenas de barro. Y sangre. Y lo que más me llamó la atención era el hecho de que, en la punta, llevaban clavadas cada una sendas hojas de afeitar. Eran las botas del que me había dejado medio muerto en la Avenida de Yañez. Entré en el dormitorio antes de que Pam pudiese impedirlo y me lo encontré a él; al jefe de los Reyes. Metido en la cama, con una botella de cerveza en una mano, el cigarrillo en la otra y riendo; riendo a carcajadas hasta prácticamente saltársele las lágrimas mientras me miraba. Y me miraba, y reía más. Y cuanto más me miraba, más se reía.

Dejé a los Niños de la Noche. Podría haberle roto la boca al jefe de los Reyes y a Pamela, pero no lo hice. Tampoco le dije nada a Robin, unas semanas más tarde, cuando me preguntó porqué había dejado de salir con su hermana. Hubiese sido una buena venganza explicarle el motivo, pues sabía que Robin mataría a su hermana si supiese que esta iba con uno de los Reyes. Pero no se lo dije, y curiosamente él no me atizó por dejar a su hermana: ¡eso era un insulto! Y es que creo que algo sospechaba, e incluso tal vez intuía que aquel mundo empezaba a derrumbarse.

En lo que a mí respecta, ya me daba igual todo. Y Los Niños de la Noche, que tanto me habían apreciado, creyeron que yo me apartaba de aquel mundo porque tenía miedo. Creían que mi última pelea, las heridas de las hojas de afeitar y todo esto había empezado a darme miedo. Ni siquiera intenté defenderme o poner las cosas en claro.

Todo aquello me daba asco. Siempre hostiando, siempre defendiendo el nombre de la banda, de nuestras novias y, al final, se metían en la cama con nuestros enemigos.

Quise cambiar la historia, alejarme de aquella época de violencia en la que todos, inconsciente, inocentemente, estábamos luchando por unos supuestos ideales con pies de barro, luchando por unos ideales hipócritas; unos ideales que nos engañaban y ponían los cuernos... Qué sensación tan extraña, sentir que un ideal te pone los cuernos. Como ser puta y poner la cama, vaya...