Tras la pista de Raska-yú

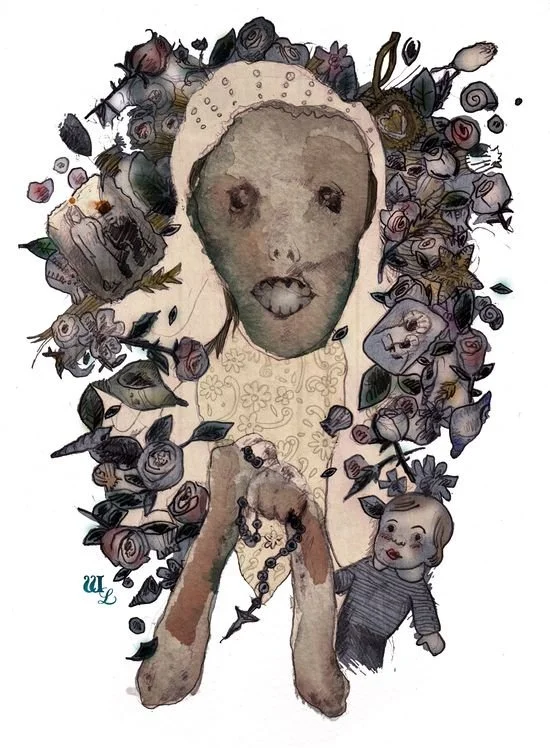

/ILUSTRACIÓN ORIGINAL DE WENCES LAMAS

Censurada por el franquismo, la popular canción de Bonet de San Pedro forma parte del imaginario colectivo de un país con alma necrófila y espíritu plagiador. Conoce el verdadero origen de este himno oficioso para el Día de Difuntos.

En 1943 Bonet de San Pedro cosechó un notable éxito en España con un polémico fox-trot titulado Raska-Yú. Prohibido por la censura del Régimen por supuestas alusiones al Caudillo, su letra abordaba la necrofilia con insólitas dosis de humor negro en una época poco dada a semejantes irreverencias. Una cancioncilla aparentemente banal y de cuestionable buen gusto que resultará entrañablemente familiar a varias generaciones de españoles, desconocedores de su auténtico significado. Porque, a pasar de que se recuerde como un chascarrillo recurrente para el Día de Difuntos, detrás de sus macabros versos se esconde una historia trágica y siniestra.

¿Es una flagrante copia o un velado homenaje?

Al indagar sobre el orígen de la pieza surgen las primeras dudas sobre la verdadera autoría de Raska-Yú, quienes estén al tanto de la dilatada trayectoria profesional de Pedro Bonet Mir, coincidirán en que si por algo destacaba el mallorquín era por su infalible olfato como arreglista. Bien fuera a partir de composiciones propias o ajenas, Bonet combinó en sus canciones los ritmos cercanos al swing con la sensibilidad del bolero. Pero al contrario que Xavier Cugat, lo hizo siempre desde una perspectiva lo suficientemente recatada como para no escandalizar al sector más conservador de su audiencia. Es por esto que resulta contradictorio atribuirle al "Marqués de la Ensaimada" —como se le conocía popularmente— una pretensión provocadora; y más en el terreno de la burla política. Nunca antes el autor de títulos tan populares e inofensivos como Yo le cuento a las estrellas, Bajo el cielo de Palma, Carita de Ángel o A la pálida luz de la luna había levantado sospechas de disidencia. Sumemos a esto la puntada sin hilo de uno de los censores y ya está el despropósito servido.

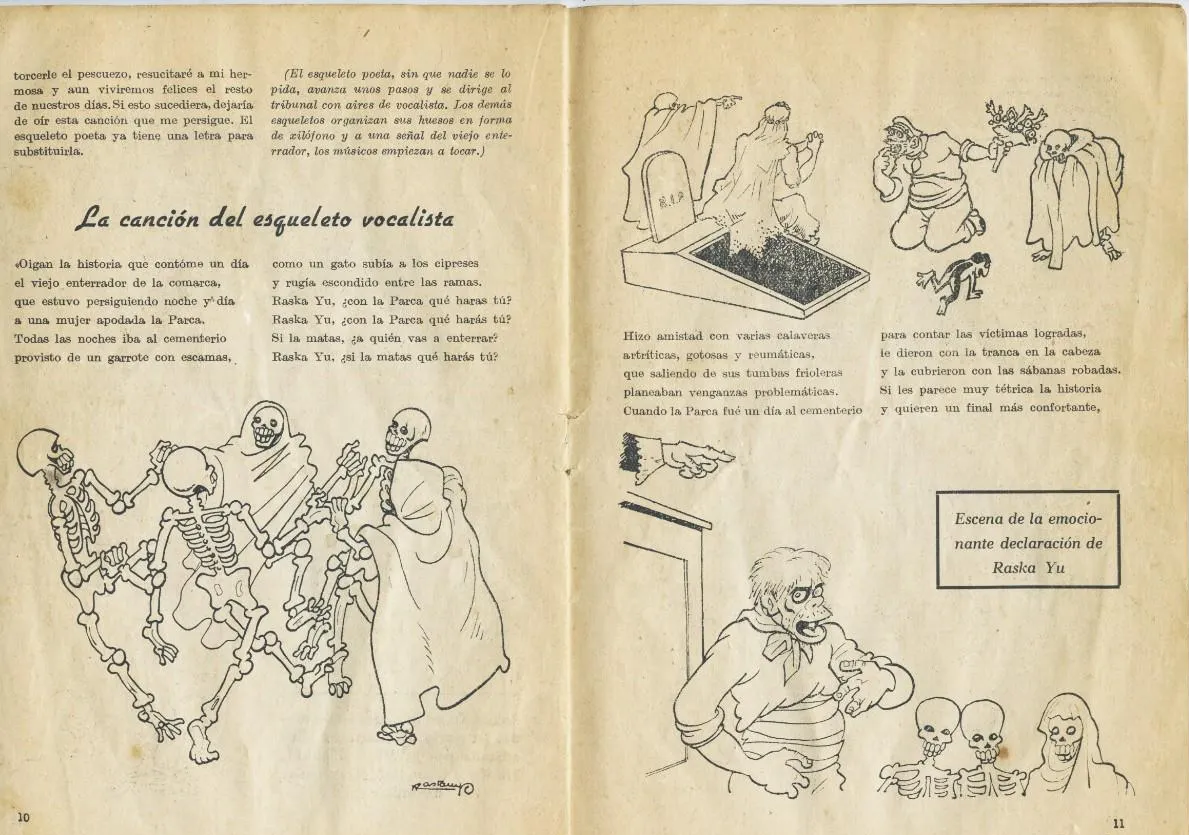

el genial dibujante y humorista Valentí Castanys escribió e ilustró el caso de raska yú, que fué editado por Publicaciones Ritmo y Melodía como promoción del disco de Bonet de San Pedro y los 7 de Palma.

Ya con la mosca detrás de la oreja, el curioso hallazgo de un antiguo cortometraje animado de Betty Boop pone sobre la mesa la hipótesis del plagio. Se trata de I'll Be Glad When You're Dead, Rascal You dirigido por Dave Fleischer en 1932, una de las primeras apariciones cinematográficas de Louis Amstrong. Estereotipos racistas aparte, la cinta posee un encanto indudable y ofrece la oportunidad de disfrutar con la rudimentaria mezcla de imagen real y animada en el momento en que el gran Satchmo persigue a dos de los protagonistas (Bimbo y Koko) mientras interpreta el tema titular.

El innegable paralelismo instrumental no es la única prueba que confirma el conocimiento previo de Bonet del original de Amstrong: el propio título, Raska-Yú, se revela como una transcripción fonética del Rascal You al que hacía referencia el genio de Nueva Orleans. Resulta paradójico que sea precisamente Bonet, uno de los fundadores de la SGAE, quien incurra en un delito contra la propiedad intelectual; así que concedamos el beneficio de la duda: ¿Es una flagrante copia o un velado homenaje?

Rastreando otros posibles antecedentes apócrifos, los pasos de Raska-Yú llevan a Cuba, patria natal del maestro Alberto Villalón, a quien se atribuye la autoría de Boda Negra. Popularizado por Julio Jaramillo, Ana Gabriel, el Trío Los Condes, Óscar Chávez y Lydia Mendoza entre otros, la letra del viejo bolero guarda un parecido más allá de toda duda razonable con la versión de Bonet.

Prohibida por la censura del Régimen por supuestas alusiones al Caudillo, su letra abordaba la necrofilia con insólitas dosis de humor negro en una época poco dada a semejantes irreverencias.

Las pesquisas toman nuevamente un rumbo inesperado al constatarse que el propio Villarón tomó como punto de partida un poema homónimo sobre el que todavía se cierne la controversia. Incluido en una recopilación póstuma del poeta colombiano Julio Flórez, hay quien se remonta a finales del siglo XIX para otorgarle el mérito del mismo al sacerdote venezolano Carlos Borges. Pero si en algo coinciden los estudiosos de la materia, es en la naturaleza supuestamente verídica de los acontecimientos.

Para dar fe de ello, hay que remontarse a los albores del siglo XX en La Habana, en el preciso instante en que Francisco Caamaño de Cárdenas —un joven aspirante a poeta y colaborador ocasional de prensa de la época— sufrió la pérdida de su prometida (Irene Gay, de apenas 18 años) víctima de la tuberculosis. Respetando la última voluntad de la muchacha, es enterrada con su traje de novia y cubierta bajo un manto de flores blancas en el llamado "tramo de los pobres" de la Necrópolis de Colón. Sus restos serían exhumados a los tres años para pasar a engrosar el osario común del camposanto, una práctica común entre las familias más humildes, incapacitadas para sufragar las cuantiosas tarifas funerarias. Francisco intentó en vano recaudar fondos para cubrir las cuotas. En un último y desesperado intento por preservar el descanso eterno de su amada, recurrió a un amigo cirujano para reclamar el esqueleto de Irene, alegando que sería donado para un supuesto estudio anatómico.

ILUSTRACIÓN ORIGINAL DE WENCES LAMAS

Sin embargo, cuando Francisco se presentó ante los sepultureros éstos le comunicaron que el permiso del médico no tenía validez ya que, al ser la causa de la muerte una enfermedad infecciosa, los despojos no podían salir del recinto para evitar contagios. Aún así, Francisco consiguió finalmente eludir los obstáculos burocráticos mediante el soborno. Una vez en su casa, decidió poner a buen recaudo los restos de Irene; de ese modo, llegado el momento de su muerte, los dos podrían al fin descansar juntos.

Es en este punto donde la realidad difiere de la ficción: Francisco, lejos de «celebrar sus bodas con la muerta», conservó lo que quedaba de ella con auténtica devoción e infinito respeto. Por desgracia, los rumores de su pasión necrófila comenzaron a circular por la villa. El miedo de sus vecinos a un posible brote tuberculoso y el temor ante las posibles represalias policiales, obligaron al joven a poner tierra de por medio. Para cuando Francisco regresó a La Habana varios años después, el bolero de Villalón ya corría de boca en boca. Al visitar la barbería del barrio, regentada por su amigo Guillermo Muñiz, éste le confesó a Francisco que fue él quien relató los hechos al mismísimo Julio Flórez; y que fue allí mismo, en el propio sillón de la barbería, donde el colombiano escribió de un tirón el poema.

Al empeñarnos en seguir el hilo, corremos el riesgo de perdernos en la madeja. Tal vez por eso, al final de nuestro recorrido el Raska-Yú de Bonet de San Pedro adquiere las dimensiones de un Pierre Menard posmoderno, prestándose a cuestionar el papel del autor y los límites de la propia obra. Como todo en la vida, es una simple cuestión de perspectiva. Elijan ustedes.

UNA, GRANDE Y RARA. DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA ESPAÑA ALUCINANTE Y ALUCINADA

SERVANDO ROCHA (Ed.)

Un libro para el asombro o el espanto, la emoción o el horror, una gran e ilustradísima obra, dirigida por Servando Rocha, especialista en historia subterránea y brutalismo patrio, dedicada a lo «raro», la anomalía y la extrañeza en nuestro país, un lugar siempre sorprendente, contradictorio e hilarante. También, por supuesto, sonrojante y violento, que ha producido una extensa galería de personajes raros rarísimos que le han hecho ser lo que es. Este es nuestro gran weird book heredero de aquel Celtiberia show.