Jarabo en los infiernos

/En la España de los años cincuenta, un joven de buena familia y ex alumno del colegio del Pilar de Madrid, se llevó por delante a cuatro personas a tiro limpio. La prensa de la época lo calificó como «el crimen del siglo», cuando era la españolidad lo que estaba en tela de juicio.

«¡Por fin un asesinato que merece la pena!», celebró Manolo Alcalá desde la redacción de Informaciones. Sucede la noche de un sábado 19 de julio, un día después de la fiesta del Alzamiento Nacional. Lola Flores y el bailarín Antonio han actuado para el Caudillo en los jardines de La Granja y en algún barrio de Madrid lanzan fuegos artificiales de una verbena. Tal vez por eso nadie escucha los disparos. Cerca de las diez de la noche, José María Jarabo se presenta en el domicilio del prestamista Emilio Fernández, en el número 57 de la calle Lope de Rueda, decidido a cobrarse «una deuda de honor». Concretamente el anillo de oro y brillantes de su amante extranjera y que él mismo había empeñado el verano anterior en la casa de empeños Jusfer, regentada por Fernández junto a su socio, Félix López, en Sainz de Baranda.

EL EJEMPLAR MÁS VENDIDO DE LA HISTORIA DE LA PRENSA ESPAÑOLA, CASI MEDIO MILLÓN DE COPIAS CON EL SUCESO PROTAGONIZADO POR EL JARABO.

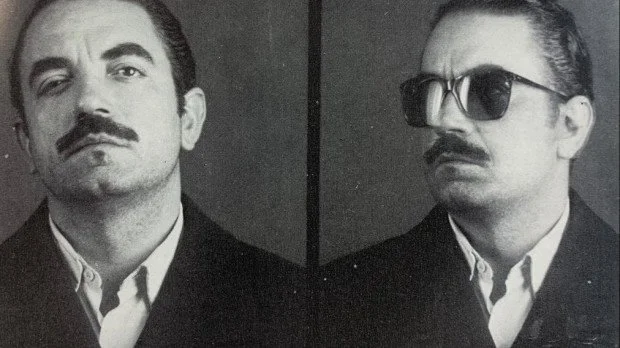

las víctimas de jarabo.

«¡Por fin un asesinato que merece la pena!»

Jarabo va vestido para la ocasión con un traje, de entre los más de veinte que tenía en el armario, que resultará trascendental para su identificación. A Emilio y a su esposa, Amparo Alonso, los mata de sendos disparos en la cabeza; a la criada, Paulina Ramos, de una cuchillada en el corazón. Ha derramado muchísima sangre y sabe que no podrá abandonar fácilmente la escena del crimen, porque en la España de los años cincuenta los portales se cierran a cal y canto, y solo los puede abrir el sereno. Así que, con el fin de crear pistas falsas, traslada el cuerpo de la joven al cuarto de servicio, le desgarró la ropa y lo deja sobre la cama para simular una escena de adulterio que habría derivado en tragedia. Dispone varias botellas de licor sobre la mesa del comedor y mancha una copa con carmín. Escucha en el tocadiscos un disco de boleros, consume cocaína y se bebe todo lo que encuentra. A primera hora de la mañana del domingo, sale a la calle con una maleta en la que lleva su traje, que se había puesto perdido de sangre, y algunos objetos robados. Y pasa el resto del día durmiendo la mona en su pensión de la calle Escosura.

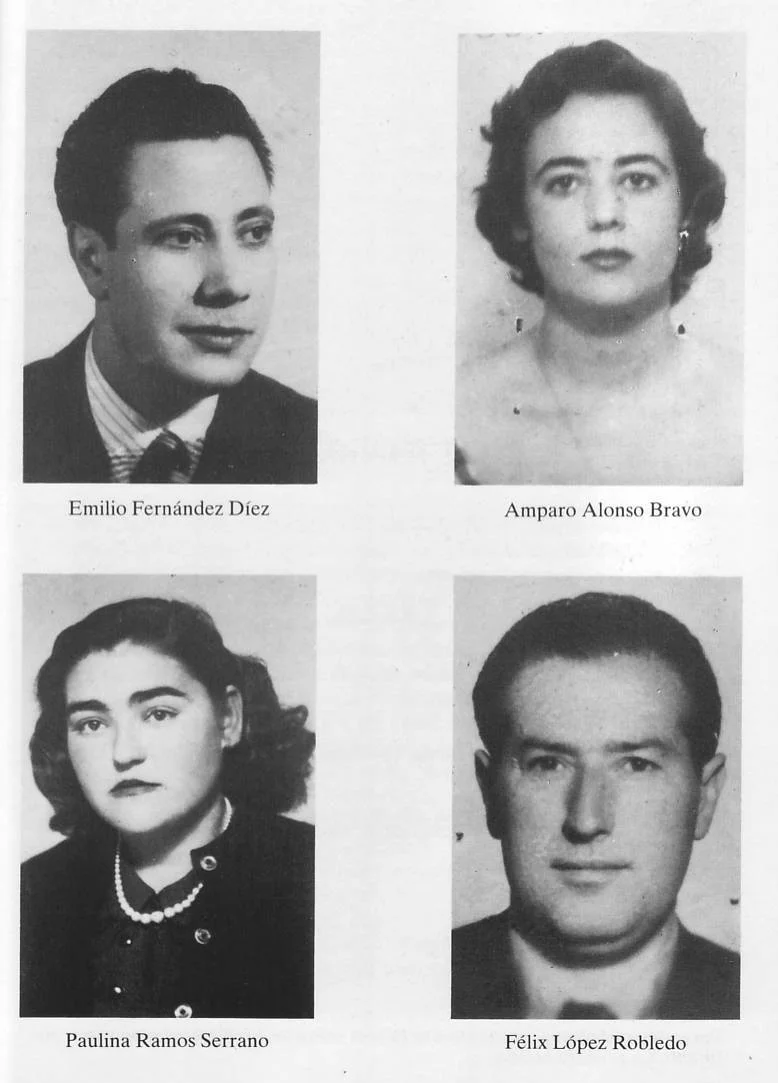

LA TIENDA DE COMPRAVENTA Y EMPEÑOS JUSFER, PROPIEDAD DE FELIX Y EMILIO.

El lunes acude temprano a la tienda de empeños y abre la puerta que da a las escaleras de la finca usando las llaves que se llevó de la casa de Emilio. Sabe que Félix, su socio, llegará como de costumbre a las nueve y media, y nada más abrir la puerta, le descerraja dos tiros en la nuca. Pero tiene que irse de nuevo con las manos vacías porque no consigue encontrar la llave de la caja de caudales. Para cuando descubran el primer cadáver, Jarabo ya habrá dejado el traje manchado de sangre en Julcán, su tintorería de confianza de la calle de Orense. Justificará el estropicio de cara a sus propietarios, los hermanos García Aguilera, inventándose una pelea con unos americanos en El Molino Rojo y pedirá que le guarden el maletín hasta que vuelva a recoger el encargo. Algo suena en su interior; un objeto duro y pesado. Todavía no pueden saberlo, pero en realidad están custodiando son las pruebas incriminatorias que llevarán a su cliente al patíbulo.

EL DUEÑO DE LA TINTORERÍA MUESTRA EL MALETÍN QUE DEJÓ JARABO.

Su juicio se convierte en un espectáculo mediático. Durante cinco días la gente no habla de otra cosa y se forman grandes colas a diario frente a los juzgados. Entre la multitud, distinguimos el rostro de celebridades como Sara Montiel, que acude a un par de sesiones. A Jarabo le precede su leyenda: es alto, fuerte como un toro, con aspecto de galán de película mexicana, simpático, de trato exquisito. Y de una sexualidad insaciable. En el estrado, se mantiene sereno y frío, pero incurre en varias contradicciones con la pretensión de que los hechos que se le imputan suenen menos horribles y el tribunal se apiade de él. Sin embargo, la defensa insiste en presentarlo como un «un psicópata desalmado, un enfermo mental y, por tanto, un irresponsable».

EXPECTACIÓN A LA ENTRADA DEL JUICIO CONTRA JARABO.

En su juventud fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y ahora la estrategia de sus abogados pasa por acogerse a la imprecisa acepción del término, recogido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales como «una alteración de conducta de origen desconocido». Para dirimirlo, intervienen cinco médicos, de los que dos resuelven que está perturbado y tres acabarán determinando su cordura. «No sé si soy un psicópata o no. Ni me importa. —concluye el propio Jarabo— Lo único que sé es que soy el autor de cuatro muertes; dos quizá un poco justificadas, aunque en realidad ninguna pueda serlo… Y están haciendo todo lo posible para que me maten. Quieren llevarse mi cerebro para analizarlo en el laboratorio de la universidad».

Como era de esperar, la prensa compra el relato lombrosiano que establece un vínculo indisoluble entre psicopatía y delincuencia, por más que en este caso el delincuente viva plenamente integrado en la alta sociedad madrileña. O más bien, precisamente por eso. Para curarse en salud, desde la bancada opuesta sostienen que «la mejor medicina para los psicópatas es el cadalso», obviando que sus crímenes obedecieron a unos impulsos más comunes y reconocibles, propios de un caballero español. He ahí la verdadera ofensa que se desprende de la fanfarronada, pronunciada en repetidas ocasiones y ante decenas de testigos, por el acusado: «Soy español, una de las pocas cosas serias que se pueden ser en el mundo». Resulta imposible que un falangista como Roberto Reyes no se sienta apelado por la consigna atribuida a José Antonio Primo de Rivera, y decida desacreditar a Jarabo. «Nada más tener noticia del cuádruple asesinato tuve bien claro que el asesino no podía ser español —reconoce— Lo es, pero tiene una formación extranjerizante».

En su partida de nacimiento puede leerse que José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo y Pérez Moris (la familia cambiaría con posterioridad el apellido por “Morris”) nació el 28 de abril de 1923 en el piso segundo derecha de la calle Sagasta de Madrid, hijo legítimo de José María Jarabo Guinea, de treinta años, y de María Teresa Pérez Morris, de veintidós. El historial médico habla de un parto difícil del que el niño aparentemente se recuperó sin traumas, sabiéndose amparado por una familia acaudalada que lo matricula en Nuestra Señora del Pilar, un elitista colegio y semillero de jerarcas, donde también había estudiado un tío suyo, Francisco Ruiz-Jarabo, por aquel entonces presidente del Tribunal Supremo y que posteriormente sería nombrado ministro de Justicia. No cuesta demasiado imaginárselo posando para la foto a los pies de la escalinata, ni entonando el himno que a condiscípulos suyos como José María Aznar, Fernando Savater o Juan Luis Cebrián les sigue poniendo los pelos de punta: ¡Españoles, hidalgos, valientes! Otro pilarista ilustre, Alfonso Ussía, aún recuerda a Aniceto, el leal conserje del colegio, encaramado a lo más alto de una escalera para borrar de la orla de su curso el rostro de Jarabo.

Fotografía del expresidente José María Aznar (primera fila, el cuarto a la izq.) con sus compañeros del colegio de El Pilar. (EFE)

francisco ruiz-jarabo jurando el cargo de ministro de justicia en presencia de franco en 1974.

«No sé si soy un psicópata o no. Ni me importa. Están haciendo todo lo posible para que me maten. Quieren llevarse mi cerebro para analizarlo en el laboratorio de la universidad»

Porque se puede ser español y, además, un mal español que abandona los estudios y siendo adolescente se traslada con su familia a Puerto Rico, donde se labrará un futuro como putero, borracho, cocainómano y ladrón, contrayendo primero la sífilis, y semanas después, matrimonio con una rica heredera, Luz Álvarez, con la que tendrá un hijo. «Mi marido siempre andaba con su revólver y dormía con él debajo de la almohada, y en las ocasiones de la mayor intimidad, me amenazaba con el revólver —declarará con motivo del juicio— Habiéndole cogido terror, resolví interponer la demanda de divorcio. Es un impenitente juerguista, toxicómano, pendenciero, mujeriego, sin ninguna afición al trabajo, sin ningún respeto ni consideración a los demás. Resaltan ahí sus repetidas broncas, su egoísmo y su frialdad impresionantes».

LA FAMILIA JARABO.

A ojos de la psiquiatría, su conducta viciosa y desordenada estaría supeditada a una patología narcisista: «Me extrañaba también sobremanera lo mucho que se miraba en el espejo. No era una cosa normal, sino que era una manía de estarse mirando al espejo». Pero, ¿acaso podemos culparle de que su propio reflejo le resultara fascinante? Incluso con un pie en el patíbulo, Jarabo despierta en sus enamoradas pasiones tan volcánicas como las que él era capaz de sentir por ellas. Según uno de los agentes que investiga el caso, «eran muchachas que frecuentaban un cierto ambiente social. Jarabo era un hombre galante, agradable, elegante. Tenía amistades a montones. Era marcadamente varonil, de buena presencia. Vestía muy bien. Tenía atractivo físico y trato cordial. Lógicamente esas novias cedían a su conversación amena porque hasta entonces él tenía una peligrosidad oculta, latente».

José Jarabo Pérez-Morris junto a una amiga, Ana Maria Galán Bradamente.

A Jarabo le precede su leyenda: es alto, fuerte como un toro, con aspecto de galán de película mexicana, simpático, de trato exquisito. Y de una sexualidad insaciable.

«Los españoles nos matamos apasionadamente, como lo demostró nuestra guerra de liberación, y no somos capaces de pasar una noche entera con tres personas muertas por nuestra propia mano — recoge la crónica judicial de La Vanguardia el 5 de febrero de 1959— Un psicópata atípico no puede tener el sentimiento noble de caballero español, de rescatar una joya para una dama». Se trataba de sí de contrarrestar los esfuerzos de Jarabo por presentarse ante la opinión pública como un galán agraviado. A Beryl Martin Jones, una británica que iba suelta por Madrid en unas vacaciones pactadas con su marido antes de pedir el divorcio, la conoció Jarabo una noche de tantas en la sala de fiestas Casablanca. Se hicieron amantes y, de paso, la engatusó para empeñar una des sus joyas y así salir de un apuro económico. Lo depositaron juntos a cambio de cuatro mil pesetas en la tienda de empeños Jusfer, un establecimiento dedicado a la compraventa de objetos, famoso por cobrar intereses del doscientos por cien a gente que necesitaba obtener dinero rápido.

Interior de la sala Casablanca. Arriba, UNA vitrina donde había pájaros y monos.

Un tiempo después, ya de vuelta en Inglaterra, Beryl se reconcilió con su marido, quien le preguntó por el anillo que le había regalado. Era urgente recuperarlo para salvar el matrimonio. Entonces los prestamistas le exigieron a Jarabo una autorización escrita de la propietaria. Acudió al poco tiempo con la carta, pero los usureros aprovecharon para exigirle cincuenta mil pesetas, en metálico o en alhajas, y se quedaron con la carta de la mujer como garantía hasta que regresara con el dinero para liquidar el asunto. Y vaya si lo liquidó. Pero aunque lo pretendiera, el papel de Jarabo en esta historia no es el de D'Artagnan jurando recuperar los diamantes de Ana de Austria, sino el de un vulgar y sanguinario chorizo, ávido de fama, dinero y excesos. Así se lo confiesa al inspector jefe Sebastián Fernández Rivas, tras ser conducido sin oponer resistencia a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, no sin antes pedirle que subieran comida del Lhardy, una botella de coñac francés y un chute de morfina: «El cocido, excelente; el coñac como siempre inmortal; la morfina de no muy buena calidad, y yo, un idiota al que habéis cazado como a un pardillo».

Mientras en los sótanos del edificio se torturaba a activistas políticos, intelectuales, sindicalistas, personas pertenecientes a movimientos sociales, trabajadores y estudiantes para forzar confesiones y delaciones, en las dependencias policiales de la primera planta Jarabo, como buen español, relataba sus andanzas para animar la sobremesa. Tan solo unas horas antes había ido bailar a la sala Alazán al caer la noche, y allí recogió de la barra a dos prostitutas con las que degustó una paella en la terraza de Camorra en la calle Riscal. En uno de los reservados estaba jugando una partida de póquer Julio Antonio, el secretario de Domingo Perón, a quien trató de darle un sablazo, sin éxito. Hacia la medianoche irrumpió en el establecimiento Ava Gardner con Luis Miguel Dominguín y hubo una trifulca entre la actriz y el secretario de Perón.

Recordemos que el Madrid testigo de las fechorías de Jarabo es el mismo en el que Hemingway escribe El verano peligroso (1959), su crónica de la rivalidad entre Ordóñez y Dominguín; donde los grandes estudios ruedan superproducciones en las afueras de la ciudad, de forma que Tyrone Power no tardará ya mucho en morir de un infarto vestido del rey Salomón. Y nuestro José María, que ya ha tenido serios encontronazos con las autoridades de Miami, Nueva York y La Habana, se sabe fichado por los servicios secretos y con cuatro cadáveres a sus espaldas ya no puede permitirse más escándalos.

José María Jarabo acompañado de dos señoritas en una de sus últimas salidas.

Años atrás, un tribunal estadounidense lo sentenció a tres años de prisión por tráfico de drogas y de pornografía. Desde su celda en el penal de en Springfield (Missouri), escribió dos cartas elevando sus súplicas a la Embajada para que se le concediera la extradición como preso político. La primera, fechada el 28 de noviembre de 1947, iba dirigida al cónsul general de México en Nueva York: «Soy un ciudadano español antifranquista. Durante mi estancia en Puerto Rico, traté de propagar la verdad sobre la situación española, sobre Franco y su régimen, bajo el cual viví diecinueve tristes meses en Madrid, incurriendo de esta forma en la ira y el odio de los fascistas y fascistoides españoles y puertorriqueños, pertenecientes a la clase rica e influyente de Puerto Rico».

En la segunda, remitida el 10 de febrero de 1948 al que fuera embajador de España en Washington, Gerardo Baraibar, afirmaba: «Pasé toda la guerra en Madrid y por lo tanto tuve ocasión de observar de cerca toda la barbarie roja. Ya en un párrafo anterior le he dado cierta pista acerca de mi filiación, me supongo sabrá interpretarla, pues de otro modo, bajo las actuales circunstancias, me es imposible darle una explicación más concreta». Según parece, al estallar la Guerra Civil, una célula anarquista estableció una “checa” en el domicilio de los Jarabo en la calle Arturo Soria. Con apenas trece años, José María presenció los fusilamientos que se producían en el jardín trasero y a un grupo de milicianos exhibiendo una cabeza cortada en la punta de una pica. Pese a todo, la familia entera se libró de ser ejecutada por sus ideas derechistas, gracias a que el hijo de la criada simpatizaba con la CNT, lo que no evitó que tuvieran que emigrar a América, perdiendo gran parte de sus bienes y propiedades.

fotografía del expediente de jarabo en el fbi.

«Usted no sabe con quién está hablando»

A Roberto Reyes le preocupaban especialmente las implicaciones políticas que pudieran derivarse del caso. Sin ir más lejos, en el expediente judicial constaba un certificado de Falange Española Tradicionalista, fechado el 26 de mayo de 1939, acreditando que «el camarada José María Jarabo» perteneció a la organización como cadete. Junto a este documento apareció una célula de afiliación al Sindicato Español Universitario (SEU) fechada el 1 de junio de 1939. Frente a esto, el informe policial destacaba que «el informado se jactó en el extranjero de pertenecer a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, integradas en la Confederación Nacional del Trabajo, de corte anarquista». También se había agenciado una tarjeta de “experto en psiquiatría” para hacerse pasar por facultativo a su regreso a España.

TARJETA DE VISITA DE UNA DE LAS IDENTIDADES FALSAS DE JARABO.

Cinco días dura el juicio, y cinco trajes se pone Jarabo. «Una ocasión como ésta bien merece estrenar un traje», le comenta a un periodista mientras espera a que el tribunal dicte sentencia. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid condenan a Jarabo a pena de muerte «como autor de cuatro delitos de robo, de los que en cada uno de ellos resultó homicidio, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de alevosía y premeditación en todos, y el desprecio del sexo en dos». Hasta el último momento se ha mostrado confiado, pero de nada han servido las amistades ni el hecho de que su tío presida el Tribunal Supremo. Al caudillo tampoco le temblará el pulso para dar el visto bueno a la ejecución; las muertes de la criada y de la esposa de Emilio pesan demasiado, sobre todo al conocerse que la última estaba embarazada.

«El cocido, excelente; el coñac como siempre inmortal; la morfina de no muy buena calidad, y yo, un idiota al que habéis cazado como a un pardillo».

Perdidos sus privilegios de cuna, la inmoralidad de un individuo sin honor ni dignidad conviene perfectamente a los poderes en vigor. A todos los efectos, Jarabo no era, no podía ser español. Para la dictadura, su arresto y posterior ejecución probaba tanto la eficacia de su policía como el rigor de su justicia, mientras que para la Iglesia su caso se convertía en parangón y providencial lección de moral. «Claro, si sé que Dios me perdonará, me arrepentiría. Pero es que lo mío ha sido tan grande. Es que yo he matado a cuatro personas», se lamenta ante el capellán de la cárcel de Carabanchel.

Pero ni la pericia del veterano verdugo consigue doblegar aquel cuello de toro. Tras dos vueltas al tornillo, Jarabo sigue vivo. El médico tarda veinte minutos en certificar su defunción, el 4 de julio de 1959. El espectáculo resulta tan espantoso que la suya será la última ejecución en cumplimiento de sentencias dictadas por la jurisdicción ordinaria. No así en el caso de Antonio López Sierra, El Corujo de Badajoz, encargado de agarrotar al militante anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974 en la Cárcel Modelo de Barcelona. Según reconoció en una entrevista, años más tarde, aceptó el trabajo porque según él, «me da lo mismo que sea verdugo, que sea lo que sea, mientras me dé de comer». Dicho lo cual, tan buen español no sería.

En Madrid corría el rumor de que José María Jarabo no había sido ejecutado. Algunos periodistas protagonizaron un altercado al pie del panteón familiar en el cementerio de la Almudena, exigiendo que se abriera el féretro para comprobar si dentro estaba el cadáver del asesino o era el de un gitano que también había sido condenado a muerte. ¿Y si el solemne funeral con un obispo y varios canónigos que la familia había encargado en la iglesia de los Jerónimos hubiera sido una simple tapadera? Había quien decía que el asesino acababa de llegar a Miami Beach, donde se había hospedado en el hotel Fontainebleau, se paseaba tranquilamente por Coral Sea y bailaba en las discotecas de moda. Un comisario se encargó de zanjar la polémica allí mismo; agarró a uno de los escépticos del brazo, le puso la pistola en la sien y le obligó a abrir el féretro: «¿Es o no es Jarabo, rojo de mierda?». Pero ni con esas. Al cabo de un tiempo, varios testigos juraron haberlo visto tomando el aperitivo en Balmoral, o en otros lugares de la vida nocturna de Madrid: en Villa Rosa, en Alazán, en Pasapoga, con el rostro desfigurado por la cirugía.

sancho gracia como jarabo en el primer episodio de la huella del crimen (1985)

«Usted no sabe con quién está hablando», le espeta Sancho Gracia al cliente de un bar en busca camorra. Luce un terno blanco que sugiere una elegancia algo trasnochada para la época mientras canturrea una habanera. Desde entonces es su rostro el que acude a la mente de varias generaciones de espectadores cuando mencionamos a Jarabo, al que encarna en el primer episodio de La huella del crimen, dirigido por Juan Antonio Bardem y emitido en TVE el 12 de abril de 1985. «La historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes que dejaron huella», afirma la voz en off de la cabecera. Podría tratarse de la de su productor y guionista, Pedro Costa, que empezó su carrera como cronista de sucesos en El Caso. Cuarenta años más tarde, el nieto del protagonista cumple una condena a cadena perpetua en Tailandia tras ser declarado culpable por el asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cuerpo de un cirujano plástico colombiano.

Son varios los Jarabos que intervienen en esta historia: el último de ellos se llamaba Agustín Rodríguez Álvarez y trabajó como sereno en la madrileña calle Zurbano, por lo que no es extraño que se relacionara con gente adinerada y de postín, ya fueran viudas que alquilaban camas o arribistas que sustituían en los lechos conyugales a los maridos ausentes en viajes de negocios. Naturalmente, bastaba con una jugosa propina para que se impusiera el secreto profesional. Así fue como entabló amistad con José María, a quien le comunicó su intención de cederle la plaza a su hermano y emplearse de taxista en Cangas del Narcea, donde había empezado a cortejar a la que acabaría siendo su esposa. «A veces está uno mucho mejor callado —se lamentaría décadas después en una entrevista para La Nueva España— Le dije que viniera a verme si algún día pasaba por aquí. Así hablando, él me dijo que si le vendía la pistola. Me pareció bien y acordamos arreglar los papeles cuando yo volviera a Madrid, que tenía previsto hacerlo en unos meses». Un arma, por cierto, que el asturiano amagó con desenfundar en presencia del mismísimo cuñado de Franco, la noche que Ramón Serrano Suñer se presentó con un notario y un cerrajero dispuesto a entrar en un restaurante, a espaldas de su socio. El gesto resultó lo suficientemente disuasorio. Eso sí, al arrendatario del establecimiento no volvieron a verle el pelo.

El inspector agarró a uno de los escépticos del brazo, le puso la pistola en la sien y le obligó a abrir el féretro: «¿Es o no es Jarabo, rojo de mierda?».

A José María, en cambio, lo reconoció el sereno rápidamente en la primera plana del periódico. Y también identificaron el arma del crimen, por la que Agustín fue arrestado: «Me tuvieron incomunicado una semana. Ya en Madrid estuve en la cárcel de la dirección, en Carabanchel y en la de los juzgados. Me juzgaron por venta ilícita de armas y todo me trajo muchos disgustos y perder mucho dinero». Al otro Jarabo le fue mucho peor. Muchos especulaban con que saldría libre, pero al final fue el cangués quien acabó absuelto, gracias a los contactos que había hecho como sereno. «Alejandro Rodríguez de Valcárcel (abogado del Estado y destacado político del franquismo) fue el que me sacó. Lo conocía, y él a mí, porque vivía en la calle Zurbano, era muy buena persona. Y el magistrado en la Audiencia también me echó un cable porque una vez le había ayudado a cambiar una rueda de un coche. Así es la vida», recordaba Agustín, a quien sus compañeros taxistas apodaron "El Jarabo". Contaba que en un programa de las fiestas del Carmen publicaron una foto suya con la leyenda: «Coche de alquiler “El Jarabín"».

ROJO SANGRE. PRENSA DE SUCESOS EN ESPAÑA. ANTOLOGÍA ILUSTRADA Y ESPELUZNANTE

Servando Rocha (Ed)

La gran enciclopedia del crimen patrio, una obra única que por vez primera recopila lujosamente, en formato facsímil y a todo color, la totalidad de las más escalofriantes cabeceras especializadas en sucesos en nuestro país desde 1866, con Los Sucesos y sus secuelas, hasta el legendario El Caso y sus réplicas e imitadores, todos ellos periódicos del horror y el espanto cotidianos.