Mishima, mon amour

/En 1961, Eikō Hosoe, uno de los fotógrafos más prometedores de Japón, plasmó el perturbador universo estético del poeta y novelista Yukio Mishima en ‘Barakei’ (‘Muerto por las rosas’). Una arrebatadora colección de retratos en blanco y negro, inspirada en la iconografía renacentista y barroca, que resultaría profética.

«Soy tu objeto de estudio. Fotografíame como desees». Hosoe contaba veintiocho años y no pudo evitar sentirse intimidado en presencia del autor de Confesiones de una máscara (1948). Había acudido a la cita para retratarle por encargo de su editor y no esperaba que le recibiera semidesnudo, tomando el sol en el jardín. Mishima le invitó a sentarse a su lado, le ofreció un té negro y pactaron los términos en los que se desarrollaría la sesión. «Te hice llamar porque me encantaron tus fotografías de Tatsumi. Quiero que hagas lo mismo conmigo».

Se refería a Tatsumi Hijikata, el coreógrafo impulsor de una nueva corriente de danza contemporánea conocida como butoh, que bebía de las mismas fuentes que Jean Genet, Antonin Artaud, el Marqués de Sade o el Conde de Lautréamont. El público se escandalizaba ante las caras grotescas de los bailarines y sus movimientos febriles, sexuales e irracionales; bizqueaban, imitaban el comportamiento animal, tenían espasmos, reproducían gestos de sufrimiento y temblaban como si les estuvieran electrocutando. Un espectáculo macabro que su creador definía como «un lamento bailado, un retorcerse en nuestra condición humana» que hacía referencia a los cuerpos medio muertos que se arrastraban entre los escombros tras la detonación de la bomba nuclear de Hiroshima.

Tiempo atrás, Hosoe había asistido a la representación de una de sus piezas, inspirada en El color prohibido (1951) del propio Mishima, y el espectáculo le impresionó tanto como para inmortalizarlo en un serie de fotografías titulada Otoko to onna (Hombres y mujeres) en 1961. La compañía incluyó varias de ellas en un programa de mano que fascinó al novelista. «¿Quiere decir que puedo fotografiarle a mi manera?», preguntó el joven. Y el maestro asintió.

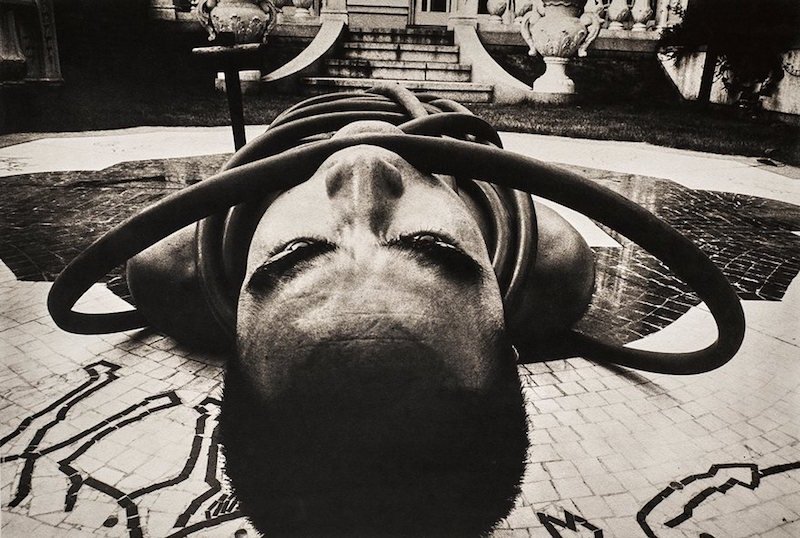

Para la primera instantánea, Mishima posó de pie sobre el zodiaco de mármol donde planeaba erigir una estatua de Apolo. Quién diría que aquel adonis, bañado por los rayos del sol a imagen y semejanza de un dios pagano, había sido rechazado por el ejército debido a su débil estado de salud. «Subido a una escalera, le pedí que mirara hacia arriba y se concentrara en el objetivo –recordaría Hosoe décadas más tarde–Disparé dos carretes enteros sin que pestañease ni una sola vez». Podemos verle envuelto con la manguera que usaba su padre para regar el jardín, mordiendo el extremo de la goma y con un mazo apoyado en la sien. «Nunca me habían fotografiado así. ¿Qué significa?», Hosoe le respondió sin rodeos: «La destrucción de un mito».

«Nunca me habían fotografiado así. ¿Qué significa?», Hosoe le respondió sin rodeos: «La destrucción de un mito»

Finalizada la sesión, el fotógrafo pensó que quizás había ido demasiado lejos. Pero dos días después, Mishima le llamó por teléfono para decirle que le encantaba el resultado y su colaboración artística se prolongó a lo largo de medio año. La finalidad era mostrar «lo sarcástica, grotesca y promiscuo, pero también poética, que era la vida de ambos». Sirva como muestra su particular interpretación de El nacimiento de Venus de Botticelli, con la pupila del ojo fundiéndose en el sexo de la diosa y el agua convertida en pestañas, difuminando así la línea que separa al espectador de la obra misma. O su versión de La Venus dormida de Giorgione, con la mirada de Hosoe y Mishima corrompiendo el ideal de belleza clásica hasta el punto de trastornarla.

El título de la serie no es azaroso, como tampoco lo fue la apropiación de motivos clásicos y barrocos: Muerto por las rosas hace hincapié en el tormento y el éxtasis; un martirio bello representado por las rosas y las espinas. En palabras del fotógrafo, «el tema que subyace es la vida y la muerte a través de Yukio Mishima, tomando prestada su carne y sirviéndonos de la iconografía de sus pinturas favoritas. (…) Durante los seis meses que pasé a su lado, nunca actuó como el genio que sin duda fue. Jamás se comportó con arrogancia. Siempre se mostró dulce y sincero con quienes se tomaban en serio su arte».

«El tema que subyace es la vida y la muerte a través de Yukio Mishima, tomando prestada su carne y sirviéndonos de la iconografía de sus pinturas favoritas»

El diálogo que mantienen entre sí las siguientes imágenes prefiguran el abrupto desenlace. En la primera de ellas, Mishima yace tumbado, con los músculos definidos por el contraste del blanco y negro, como si fueran los de una estatua de mármol; un cuerpo sano y todavía joven. El efecto se asemeja bastante a los claroscuros de Caravaggio. Las rosas florecen sobre el vello de su pecho como heridas abiertas. Estigmas, tal vez. En la siguiente, su cuerpo permanece soberbio y altivo, aun cuando ya no tiene ningún control sobre él: el shibari seduce y somete un cuerpo disciplinado. Y por último, una silueta que parece pender de una soga, dispuesta en primer término frente a la reproducción de la misma pintura que, siendo niño, descubrió en la biblioteca de su padre.

«Mishima podía asumir el papel protagonista tanto en una foto como de una de sus novelas. Creo que la alegría que ambas cosas le causaban estaba al mismo nivel»

Las tres piezas remiten a una de las obsesiones más recurrentes de su vida y obra: el San Sebastián de Guido Reni. «Tan pronto puse los ojos en este cuadro, todo mi ser se estremeció bajo el impacto de una suerte de gozo pagano –escribió en Confesiones de una máscara– Sentí arder la sangre y mi órgano mostró un impulso rebosante de ira. Esta parte de mi cuerpo, repentinamente agigantada y a punto de estallar, esperaba con una violencia inusitada a que la utilizara de una vez, y jadeaba maldiciendo mi ignorancia. Inconscientemente, mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie les había enseñado. Sentí señales de algo sombrío y refulgente que subía y subía atacándome desde dentro… Y, acto seguido, una corriente impetuosa acompañada de una embriaguez llena de luz».

En el hermoso cuerpo lacerado de aquel mártir cristiano, que despertó por vez primera sus pulsiones homoeróticas a los doce años, no se vislumbra dolor alguno. A imagen y semejanza del objeto de su deseo, el culto estético a la muerte y las tendencias sadomasoquistas conducirían a Mishima a experimentarlo en carne propia, no sin antes hacerse retratar como un San Sebastián asaeteado. A las dos flechas hundidas en el cuerpo del santo, se suma una tercera clavada en el abdomen. Más concretamente, en el lado izquierdo del vientre, señalando el punto exacto que penetrará el arma blanca en el seppuku de Mishima, cuatro años más tarde.

¿Acaso el fracaso del golpe militar que lideró en noviembre de 1970 fue tan solo de un pretexto para consumar el suicidio ritual, el sueño que había acariciado durante demasiado tiempo? Así lo describió en su cuento Patriotismo, publicado en 1960: «Los vómitos volvieron aun más horrendo el dolor, y el estómago, que hasta aquel momento se había mantenido firme y compacto, explotó de repente, dejando que las entrañas reventaran por la herida abierta. Ignorantes del sufrimiento de su dueño, las entrañas de Shinji causaban una impresión de salud y desagradable vitalidad que las hacía escurrirse blandamente y desparramándose sobre la estera».

La escena se materializó en una nueva sucesión de imágenes, esta vez en movimiento, en un mediometraje de media hora filmado en blanco y negro, dirigido y protagonizado por él mismo en 1966. La puesta en escena cobra visos de ensayo, elaborado y estilizado, de su propia muerte. «Creo que el alma de una persona vive en cualquiera de sus posesiones, particularmente en objetos de arte, que conviven con el alma del artista –concluye Hosoe– Mishima podía asumir el papel protagonista tanto en una foto como de una de sus novelas. Creo que la alegría que ambas cosas le causaban estaba al mismo nivel».