Érase una vez en Murcia: la película que Tarantino no quiere que veas

/En 1974, un español recreó la soleada California en la costa murciana para rodar una película que se inspiró libremente en los crímenes de la Familia Manson. Denostada por crítica y público en el momento de su estreno, hoy nos permite especular sobre las perturbadoras conexiones entre realidad y ficción.

«Robo mis ideas de otras películas que me hayan gustado», reconoce un Quentin Tarantino que apela a la intertextualidad como principal rasgo estilístico, aún a sabiendas de que el único horizonte al que aspira su filmografía es el punto de fuga. Podría decirse que su cine adolece de la clase de indulgencia que, parafraseando a David Foster Wallace, hace de la ironía posmoderna y el cinismo un fin en sí mismo. Su obsesión cinéfila a menudo confluye con una gula devoradora de imágenes ajenas que le impulsa a homenajear sin necesidad de citar las fuentes, contagiando su entusiasmo al espectador y apropiándose del material original con una impunidad asombrosa. Pocos cineastas han sido más promiscuos con sus afectos, coqueteando con el cine de explotación, las artes marciales, el western y las aventuras de la Segunda Guerra Mundial con vocación desmitificadora y, en última instancia, nostálgica.

En su última película hasta la fecha, Érase una vez en Hollywood (2019), un actor de capa caída, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), intenta amoldarse al cambio de paradigma social y cultural de finales de los sesenta, escondiéndose tras las gafas de sol de su confidente Cliff Booth (Brad Pitt), «un amigo que es más que un hermano y poco menos que una esposa». También es un ex marine cuya carrera como doble de acción se ha estancado debido a las acusaciones de violencia de género, en lo que interpretamos como una provocación dirigida al movimiento #MeToo y una industria que empieza a rendir cuentas con su legado de abusos y excesos. Al asomarse a la trastienda, Tarantino dedica la mayor parte del metraje en desestabilizar la fantasía masculina en la que ambos personajes viven inmersos, para reflejar la deriva que ha tomado su vida y que cada vez se parece más al argumento de una novela de bolsillo.

«Todo se hizo con sumo cuidado para conseguir un ambiente lo más parecido a California, incluso se contrató a un instructor de diálogos americano para corregir los textos y controlar el doblaje»

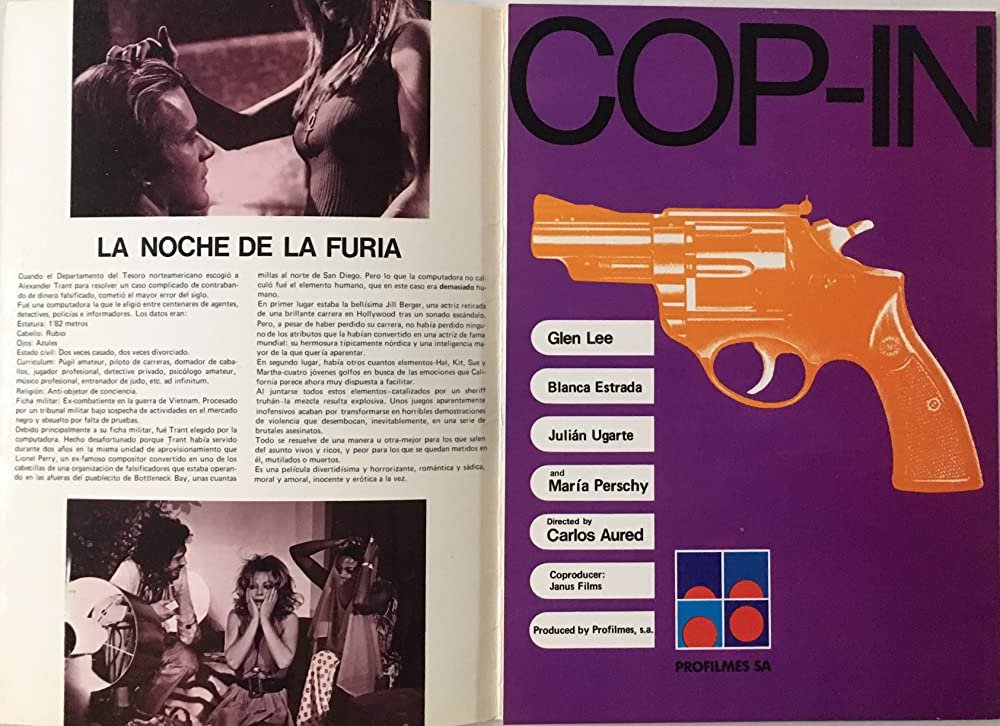

A lo tonto, Alexander Trant, el personaje interpretado por Glenn Lee en La noche de la furia (1974), podría haberse llamado Cliff Booth. Un fantoche que rivaliza con las apariciones televisivas de Rick Dalton; eso sí, doblado para la ocasión por José Guardiola, la voz habitual de Humphrey Bogart, otro anacronismo viviente. Según reconoció su director, Carlos Aured, la película se rodó a matacaballo en exteriores de Madrid, Mazarrón y Cabo de Gata, en inglés, con un reparto internacional y pretensiones de abrirse paso en el mercado extranjero: «Todo se hizo con sumo cuidado para conseguir un ambiente lo más parecido a California, incluso se contrató a un instructor de diálogos americano para corregir los textos y controlar el doblaje». Al parecer, los productores contaban con un inversor norteamericano a quien le gustó la historia, la ambientación y las actuaciones. Pero los diálogos le parecieron espantosos.

El guion, escrito a cuatro manos por Víctor Lafarque y Rafael Marina, adaptaba un bolsilibro de Cliff Bradley (pseudónimo del prolífico Jesús Navarro Carrión) publicado en la popular colección de Bruguera. Y si debemos juzgarlo por la cubierta, aspiraba a emular el éxito de las películas protagonizadas por Peter Fonda, todo un icono contracultural de la época gracias a Easy rider (1970) y, sobre todo, Dirty Mary Crazy Larry (1974), una de las películas favoritas de Quentin Tarantino. El azar quiso que su director, el británico John Hough, coincidiera años más tarde con Aured en El triunfo de un hombre llamado caballo (1984), una coproducción entre Estados Unidos, Canadá y España en la que el murciano participó como guionista. Y a partir de aquí, la trama se complica.

Al inversor norteamericano le gustó la historia, la ambientación y las actuaciones. Pero los diálogos le parecieron espantosos.

Requerido por el gobierno para infiltrarse en una banda de falsificadores, Trant aprovecha la antigua amistad que le une a su líder Parry (Julián Ugarte), al que salvó la vida en la guerra de Vietnam. Una vez instalado en su centro de operaciones, situada en un mansión de la costa californiana propiedad de Jill (Maria Perschy) una decadente y olvidada diva del cine, los acontecimientos se precipitan cuando una pandilla de sádicos hippies entran en escena sembrando el terror. Al otro lado del espejo, Roman Polanski y su mujer embarazada, Sharon Tate (Margot Robbie), son vecinos de Dalton. Y la casualidad quiere que el camino de Booth se cruce con el de la Familia, la secta comandada por Charles Manson.

A su paso por Hollywood, la actriz austríaca Maria Perschy había trabajado a las órdenes de Howard Hawks y John Huston, y compartido plano con Montgomery Clift, Rock Hudson y Dirk Bogarde antes de instalarse en España. En agosto de 1971, sufrió graves quemaduras tras una sesión de fotos promocionales en el campo petrolífero burgalés del páramo de La Lora. A petición del retratista, Perschy se había embadurnado el crudo por toda su anatomía y, concluida la sesión, la actriz se dispuso a asearse empapando una toalla en gasolina que, al contacto con un hornillo cercano que utilizaba para calentar el agua del baño, se prendió súbitamente. Estuvo a punto de morir y, aunque fue sometida a diferentes operaciones de cirugía con resultados óptimos, durante mucho tiempo fue incapaz de mirarse en un espejo. «El operador se empeñaba en fotografiarme del lado malo», se queja en una escena de la película, consciente de que su deslumbrante belleza no volvería a ser la misma, lo que condicionaría su regreso en papeles secundarios que la convirtieron en una de las musas del fantaterror español.

«El operador se empeñaba en fotografiarme del lado malo»

Perschy había colaborado previamente con Aured en Los ojos azules de la muñeca rota (1973) y Los fríos senderos del crimen (1973), y ambos fueron conscientes de que el papel le sentaría como un guante. Tampoco es casual que la casa asaltada en La noche de la furia sea la de una actriz que añora su gloria pasada revisando sus antiguas películas en un proyector casero, en contraposición a la estrella en ciernes que era Sharon Tate en el momento de su cruel asesinato. Del mismo modo que el turbulento escándalo de Fatty Arbuckle inspiró a Ramón Gómez de la Serna el capítulo de final de Cinelandia, donde la malograda Virginia Rappe se transformaba en la actriz Carlota Bray y resucitaba en forma de proyección cinematográfica, en su película Tarantino imbuye a Margot Robbie de un hechizo similar; cuando asiste sonriente al pase de La mansión de los siete placeres (1968) en un cine de Los Angeles, es a Sharon Tate a quien vemos en la pantalla. Su nombre volvería a las marquesinas apenas un mes después de su muerte, en septiembre de 1969, con motivo del oportunista reestreno de El valle de las muñecas y El baile de los vampiros (ambas de 1967), que desataría un lucrativo ciclo de películas de serie B y docudramas que asociaron la imagen póstuma de Tate a los rincones más oscuros del cine grindhouse.

LA ACTRIZ MARIA PERSCHY POSANDO EN EL CAMPO PETROLÍFERO UNAS HORAS ANTES DEL DESGRACIADO ACCIDENTE.

Si obviamos la subtrama de espionaje y las pinceladas de humor (intencionado o no) que jalonan la película de Aured, los guiños al clan Manson la emparentan directamente con títulos como Satan's Sadists (1969), La última casa a la izquierda (1972) o la miniserie para televisión Helter Skelter (1976). Lo que comienza casi como una travesura, acaba desembocando en una serie de torturas, humillaciones y, finalmente, asesinatos de los rehenes a manos de sus captores. En su afán por imitar los referentes foráneos, el director de El espanto surge de la tumba (1972) y El fontanero, su mujer y otras cosas de meter (1981) aborda el relato criminal con una vehemencia inaudita, incluyendo citas explícitas a La naranja mecánica (1971) y un amago de película snuff. Pese a todo, el resultado palidecía en comparación con los sucesos reales que le sirvieron de base y se estrenó casi de tapadillo en España, Alemania y los Estados Unidos.

Tampoco es casual que la casa asaltada en ‘La noche de la furia’ sea la de una actriz que añora su gloria pasada revisando sus antiguas películas en un proyector casero.

En cambio, el deleite que siente Tarantino por los detalles que anclan su historia a un tiempo y un lugar hace que algunas indulgencias resulten menos fáciles de perdonar. A mediados de los años ochenta y tras abandonar el instituto para estudiar arte dramático y escribir sus propios guiones, trabajó despachando cintas de VHS en Manhattan Beach (California), y no resulta descabellado aventurar que una copia de cierta película española pasara por sus manos. En una escena, una hippie armada con un cuchillo amenaza con cortarle la oreja al protagonista, atado a una silla. Cuando Reservoir dogs se estrenó en el Festival de Sundance de 1992, la canción que sonaba de fondo era Stuck in the middle with you.

Más de veinte años después y convertido en el cineasta más icónico de la actualidad, Tarantino anunció que había comprado la práctica totalidad del catálogo de aquel videoclub donde se fraguaron sus inicios. Allí fue donde conoció a su gran amigo y colaborador Roger Avary, con quien estuvo años sin hablarse por menoscabar su contribución al Oscar al mejor guion original por Pulp Fiction (1994). En julio del año pasado emprendieron juntos The Video Archives, un podcast estupendo en el que se reúnen para ver viejas cintas en VHS y hablar de los viejos tiempos. Según sus cálculos, el botín en formato físico asciende a unos 100.000 títulos, y su valor en términos sentimentales es incalculable. «¿Todos están bien?». «Sí, Sharon. Todos están bien».