Jugando al escondite con el vampiro

/A mediados de los años cincuenta, un monstruo sembró el pánico a las afueras de Glasgow. En el patio del colegio se rumoreaba que había secuestrado y asesinado a dos niños y se había dado un festín con sus cadáveres. A pesar de que los adultos y la policía intentaron calmar la histeria, los escolares decidieron tomarse la justicia por su mano.

El 23 de septiembre de 1954, la policía de Glasgow fue alertada por los vecinos de un disturbio en la Necrópolis del Sur, un enorme cementerio situado en el distrito de Gorbals, una de las zonas más pobres de la ciudad. Los agentes, que esperaban tener que lidiar con una pandilla de vándalos, no estaban preparados para lo que se encontraron: una algarada de cientos de niños, armados con cuchillos, hachas, crucifijos y estacas afiladas. Muchos incluso habían llevado a sus perros.

En un primer momento, a los vecinos no les pareció algo alarmante. Acostumbrados a vivir en una zona industrial con una densidad de población que superaba con creces la media nacional, era habitual que los críos se reunieran para jugar en el cementerio. Pero en cuanto el griterío descontrolado hizo imposible mantener una conversación en el interior de sus casas, levantaron el teléfono para informar a la policía. A su llegada, observaron con asombro a los chavales que correteaban entre las lápidas, se ocultaban detrás de los árboles y merodeaban los mausoleos. No parecían estar jugando, era como si buscaran algo. O a alguien.

«Todo empezó en el patio del recreo: decían que un vampiro rondaba el cementerio e iban a ir a por él después de clase -recuerda Ronnie Sanderson, que contaba ocho años de edad por aquel entonces- Nos sentamos a esperar durante horas frente a la tapia del cementerio, sin atrevernos a entrar porque estábamos muertos de miedo». No era para menos. Los rumores hablaban de un temible chupasangre de más de dos metros y dientes de hierro que se había cobrado un par de víctimas entre los niños del barrio.

Una algarada de cientos de niños, armados con cuchillos, hachas, crucifijos y estacas afiladas. Muchos incluso habían llevado a sus perros.

Hoy en día el cementerio presenta un aspecto muy distinto al de entonces y es frecuentado por familias y turistas que acuden al atardecer para disfrutar desde la colina de una panorámica única de Glasgow. Pero, por aquel entonces, el escenario parecía sacado de una película de terror gótico: un lugar sucio, semi ruinoso y envuelto en una densa capa de humo y azufre vomitada por las chimeneas de las fábricas colindantes. «Entonces alguien creyó ver algo y se puso a gritar: “¡Ahí está el vampiro!” -continúa Sanderson- Solo recuerdo correr a casa con mi madre: '“Qué te pasa?”, me dijo. “¡He visto un vampiro!”. Me pegó una colleja por decir tonterías. Ni siquiera sabía lo que significaba aquella palabra».

La atmósfera no pudo ser más propicia para desatar la histeria colectiva, y la intervención policial no bastó para persuadir a los niños de que abandonaran su búsqueda. Solo se dispersaron cuando empezó a llover y sus padres se personaron para que sus hijos dejaran de hacer el ridículo. Aunque las autoridades desmintieron la desaparición de las supuestas víctimas, los jóvenes cazavampiros acordaron regresar en secreto la noche siguiente, aunque en menor número. Pero a medida que pasaban los días y el interés de los niños por el monstruo disminuía, la sombra del Vampiro de Gorbals comenzó a cernirse sobre los adultos.

LOS NIÑOS CAZADORES DE VAMPIROS DE GORBALS. (FOTOGRAFÍA: DAILY MIRROR)

Los chavales que correteaban entre las lápidas, se ocultaban detrás de los árboles y merodeaban los mausoleos, no parecían estar jugando. Era como si buscaran algo. O a alguien.

No era la primera vez que los niños escoceses unían sus fuerzas para enfrentarse a lo sobrenatural. Décadas atrás ya lo habían hecho contra la Dama Blanca y la misteriosa criatura conocida como Springheeled Jack. Pero lo ocurrido en Gorbals no fue el único incidente protagonizado por una turba de niños potencialmente peligrosa de aquel otoño. Exactamente una semana después, el Scottish Daily Express informó del asedio a una caravana gitana estacionada en una explanada de Royston Road, en el que se vieron involucrados un centenar de menores, con edades comprendidas entre los tres y los diecisiete años. La lluvia de palos y piedras se prolongó durante seis horas, sin motivo aparente, y estuvo a punto de acabar en tragedia. La noticia conmocionó a la opinión publica, tras saltar a la primera plana de la prensa nacional bajo un titular que se preguntaba “¿Qué les pasa a nuestros hijos?”, y el Parlamento se apresuró a depurar responsabilidades.

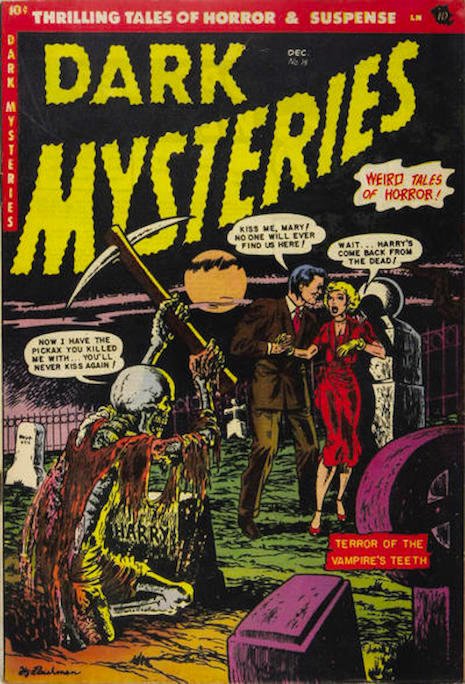

Siguiendo el ejemplo del Subcomité del Senado sobre Delincuencia Juvenil en los Estados Unidos, las autoridades británicas se alinearon con el pánico moral para prohibir los cómics de terror en el Reino Unido. En un principio, hasta Winston Churchill se mostró reticente, algo lógico en un país en el que la libertad de prensa había sido el principal bastión de su Estado de Derecho. Aun así, la presión de la opinión pública, azuzada por los medios de comunicación, hizo que pronto cambiase de parecer. Desde la tribuna laborista, la diputada Alice Cullen lideró una “caza de brujas” que culminó con la Ley de Publicaciones Dañinas para Jóvenes y Niños de 1955. Una norma que prohibía —y aún lo hace— «la impresión, venta o alquiler de revistas susceptibles de caer en manos de menores de edad y que consistan (total o parcialmente) en historias contadas a través de ilustraciones, cuyo contenido incluya la comisión de delitos, actos de violencia y crueldad o incidentes de naturaleza repulsiva, todo ello con tendencia a corromper».

Aquellas historietas no sólo inspiraban el mal, sino que sugerían la forma en que éste se materializaba.

Anunciada como una medida de urgencia, inusualmente restrictiva y sin precedente legislativo alguno, se amparó en las tesis del psiquiatra alemán Fredric Wertham, autor de La seducción de los inocentes (1954), un panfleto tristemente célebre y escasamente documentado donde relacionaba directamente los cómics con la escalada de violencia juvenil que experimentaba Estados Unidos. Parafraseando al autor, aquellas historietas no sólo inspiraban el mal, sino que sugerían la forma en que éste se materializaba. No podían permitir que publicaciones tan espeluznantes como Tales from the Crypt y The Vault of Horror perturbaran las mentes de los jóvenes con sus viñetas repletas de monstruos y violencia, así que salieron a la busca del chivo expiatorio perfecto.

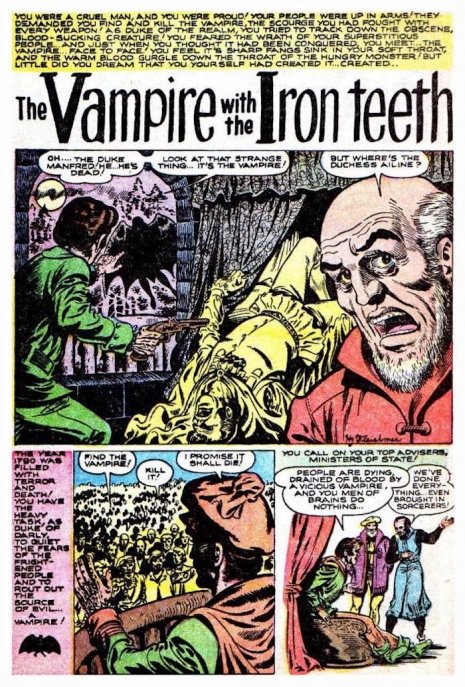

Acabarían encontrándolo en el número de diciembre de 1953 de Dark Mysteries , bajo el título “El vampiro con los dientes de hierro”. El cómic en cuestión no tenía relación directa con los sucesos de Grobals y ninguno de los niños implicados sabía de su existencia. A quien sí conocían era a Jenny Dientes de Acero, porque sus padres solían mentarla cuando se negaban a ir a la cama: «Ven y llévate al niño/ Llévalo a tu guarida/ donde la bestia le aguarda/ Pero antes hinca tus grandes dientes/ en sus carrillos regordetes». Una bestia similar a la descrita por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento: «espantosa y terrible, y en gran manera fuerte; la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella».

Pensemos por un momento en el “Vampiro de los Dientes de Hierro” como una manifestación del subconsciente colectivo de Gorbals, envuelto en una capa de gases tóxicos y polución y explotando sin escrúpulos a sus víctimas en los hornos de la fundición, donde enfermaban o sufrían “inexplicables” accidentes laborales. «El obrero no es ningún agente libre y su vampiro no cesa en su empeño mientras quede una gota de sangre que chupar», advirtió Karl Marx en 1867, cuando muchas familias emigraron a la zona porque las empresas proporcionaban viviendas a aquellos trabajadores que no podían permitirse una propia. Pero a medida que la industria local fue perdiendo empuje y aumentó el desempleo, Gorbals se ganó una reputación insalubre y peligrosa. En la década de 1930, alrededor de 90.000 residentes se hacinaban en un pequeño distrito con una densidad de población de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Dadas las circunstancias, no parece tan descabellado que, al dispararse la mortalidad infantil, se invocaran otra clase de monstruos.